Il lavoro fotografico di Valerio Bispuri sul mondo del carcere, racchiuso nelle pubblicazioni “Encerrados” (Contrasto, 2015) e “Prigionieri” (Contrasto, 2019), offre un’immersione profonda e inedita nelle carceri sudamericane e italiane. L’autore, con uno sguardo che lui stesso dichiara “antropologico”, utilizza la fotografia come racconto e indagine della condizione umana delle persone ristrette. Partendo dall’incontro fortuito con un detenuto a Poggioreale, Bispuri intraprende un lungo percorso attraverso diverse istituzioni penitenziarie. Instaura un rapporto con i detenuti, condivide con loro pasti, conversazioni e intimità, e documenta non solo l’ambiente carcerario, ma la loro vita quotidiana, fatta di gesti, bisogni e mancanze, soprattutto di contatto umano, fisico ed emotivo. Le immagini catturate, alla fine, rivelano una solitudine immersa nella costante presenza di altre persone. L’intervista a Bispuri coglie nelle fotografie citate un’occasione per soffermarsi sia sui racconti esposti sia su quelli sommersi nell’opera del fotografo.

Siamo a Poggioreale, Napoli, 2015. Dalla Bolivia all’Argentina, passando per il Brasile: il libro “Encerrados” (edito da Contrasto, 2015) ci aveva mostrato un affresco crudo delle carceri sudamericane. Poi, la tua decisione di visitare e fotografare le istituzioni penitenziarie italiane dal 2015 al 2018, dando vita a “Prigionieri” (Contrasto, 2019). Com’è nata questa scelta?

È avvenuto un po’ per caso. Io ho presentato il libro “Encerrados” in varie carceri italiane, oltre che sudamericane. Quando sono stato nella Casa Circondariale Poggioreale di Napoli per la presentazione del libro, c’è stato un detenuto che mi ha chiesto: «perché ci fai vedere le carceri sudamericane? Vogliamo vedere quelle italiane. Vieni a vedere cosa succede a Poggioreale». Io, difronte al direttore del carcere e ai giornalisti ,ho risposto: «mah, siamo in Italia. Forse non mi farebbero proprio entrare per fare le foto». Il direttore del carcere di Poggioreale di allora intervenne dicendo: «No, vieni Valerio, perché è una cosa importante. Non c’è niente da nascondere». Dopodiché ho inviato la richiesta al D.A.P. (n.d.r.: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e mi diedero i permessi solo per Poggioreale. Inizialmente ho pensato che fosse uno spin-off delle carceri sudamericane, ma poi ho pensato: «perché non fare le carceri circondariali, cioè le carceri più vecchie che stanno nelle città italiane?». Regina Coeli a Roma, San Vittore a Milano, Guicciardone a Palermo, in modo da coprire l’Italia da Nord a Sud. Poi, una volta fotografate le case circondariali, ho pensato che il lavoro si potesse sviluppare in un secondo capitolo sul mondo delle carceri, dando vita ad un confronto fra le carceri sudamericane e quelle presenti in Italia/Europa. Così, ho iniziato ad ampliare il progetto e a portarlo in carceri più piccole, come quelle femminili, con l’obiettivo di presentare un lavoro più completo possibile.

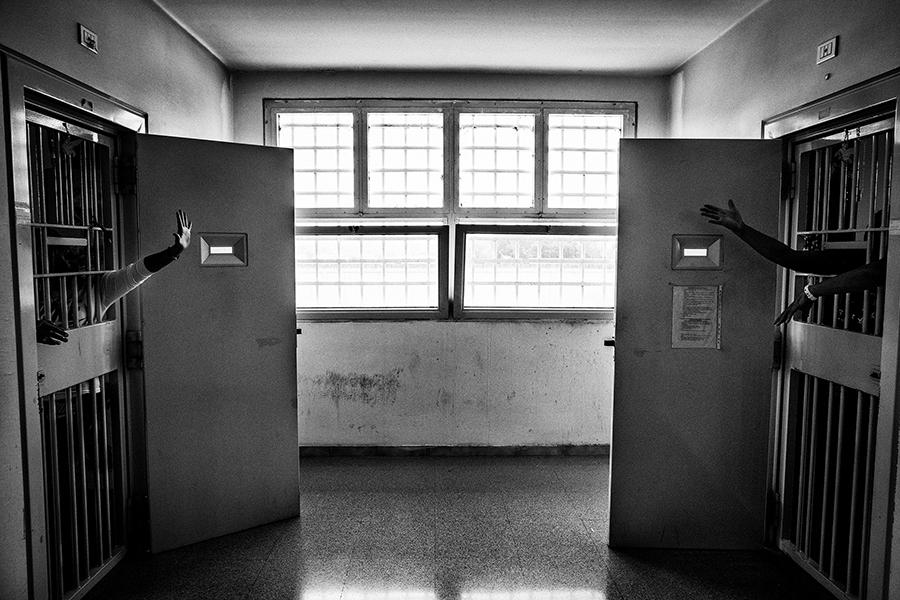

Siamo a Capanne, Perugia, 2018. Puoi descriverci il bisogno di contatto umano in carcere?

Il bisogno di contatto umano in carcere è assoluto, totale. Nelle carceri femminili è ancora più evidente dal punto di vista fisico. Le ragazze detenute si tengono per mano, si abbracciano: hanno un contatto fisico importante. Nel carcere maschile la parte fisica è meno presente, mentre è più forte parlarsi, stare insieme, spalleggiarsi, fare sport. Lì, il contatto verbale è anche emotivo, e questo è fondamentale. Infatti, spesso chi si isola tende a cadere nella depressione. I prigionieri non vogliono mai essere messi in celle singole o di isolamento, perché questo gli crea un grande sconforto. C’è un bisogno totale di contatto.

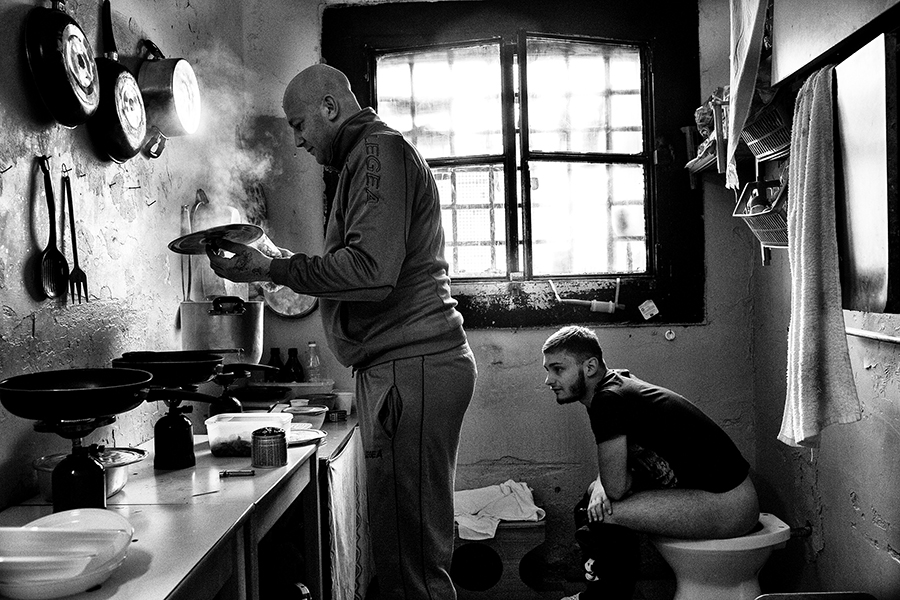

Siamo a San Vittore, Milano, 2015. Nel volume “Prigionieri” hai raccontato come, tra uno scatto e l’altro, spesso condividevi il pasto con alcune persone detenute. Qual è il gusto del cibo servito in carcere?

Sì, condividevo il pasto con i detenuti. Innanzitutto, bisogna chiarire alcune diversità rispetto ai racconti delle pellicole americane: non esiste una mensa carceraria, e non viene servito il cibo. I detenuti si cucinano nelle proprie celle nel 90% dei casi. Io ho mangiato il cibo preparato proprio da loro. Dato che ero romano, tentavano sempre di offrirmi questa carbonara un po’ tremenda. Non posso dire che fosse una cucina familiare o da trattoria, ma era mangiabile. In ogni caso, il gusto del cibo era relativo. A me serviva stare con loro, poter discutere. In quel momento non facevo foto. Cercavo un contatto che andasse al di là dello scatto fotografico, e che avesse a che fare con l’intimità del racconto.

Siamo a Regina Coeli, Roma, 2016. Quali suoni o rumori si possono percepire in un non-luogo come il carcere? In che modo è possibile conviverci?

I rumori nel carcere sono sempre gli stessi: i cancelli che si aprono e si chiudono, le chiavi che sbattono, qualche detenuto che urla, le persone che salgono e scendono le scale. Sono inconfondibili. Questo rumore continuo, a cui alla fine ci si abitua, diventa quasi una ninna nonna o un incubo. Forse, non si esce dal rumore dei cancelli, delle porte, dei passi, delle urla ad alta voce dei detenuti che chiedono qualcosa. Sono rumori particolari. Non lo so dire con certezza, ma credo che, anche una volta usciti di lì, questi suoni rimangono nella mente.

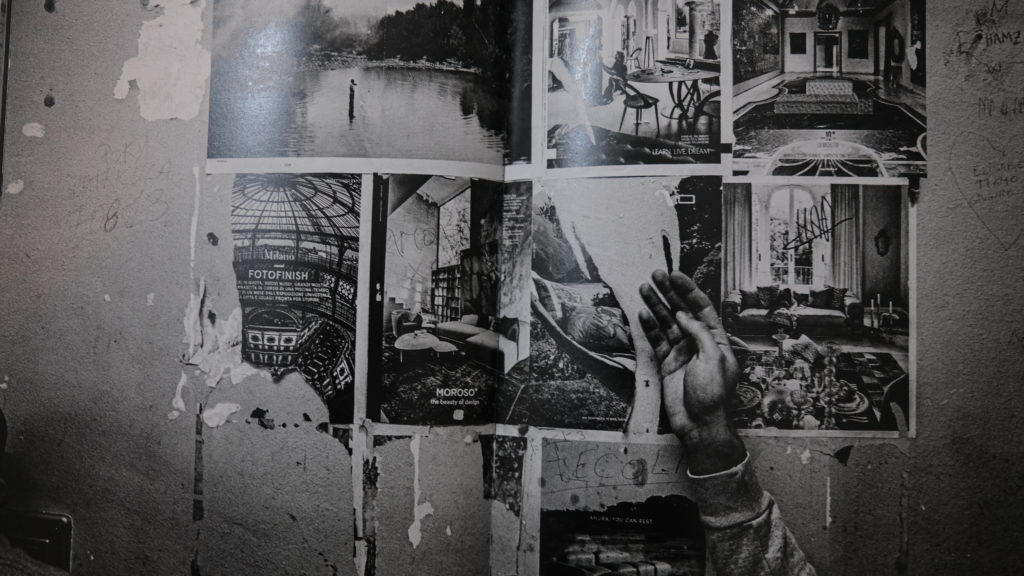

Siamo a San Vittore, Milano, 2018. In alcuni tuoi scatti il soggetto è rappresentato da una singola mano o da una parte di essa. Come mai?

Io sono molto attento ai gesti, quindi alle mani, agli sguardi, agli occhi. Credo che sia le mani che gli occhi parlino molto, a volte più di qualsiasi altra cosa. Per questo motivo, ho cercato di porre l’attenzione sui gesti, dandogli un senso di profondità. Non bastava la descrizione dell’ambiente o di ciò che accadeva, ma volevo che nella foto ci fosse il gesto, inteso come simbolo e forza nel contesto fotografico.

Siamo alla Giudecca, Venezia, 2018. Come cambiava la tua percezione di libertà quando osservavi la realtà carceraria dalla prospettiva “vitrea” della fotocamera? Puoi parlarci del tuo stile fotografico e come si è adattato al luogo in cui eri?

Il mio stile fotografico è sempre lo stesso e cambia sempre, un po’ come fosse “Uno, nessuno, centomila” di Pirandello. Nella fotografia rimani te stesso e cambi sempre a seconda di quello che stai facendo. Con il carcere io ho cercato di stare sia vicino che lontano, paradossalmente: attaccato con l’obiettivo della macchina fotografica per vedere gli occhi, le mani, i gesti, i movimenti; staccato, al tempo stesso, per vedere da dietro un vetro, quasi come una spia. Avevo bisogno di stare vicino e lontano per tentare di raccontare la base di tutto il lavoro, cioè la solitudine carceraria di cui abbiamo già parlato prima. E poi, chiaramente, questa è anche la base della mia fotografia: movimento continuo, pur stando fermo. Trovare un punto, per poi girarci intorno. Una cosa decisamente complessa da spiegare a parole.

Siamo a Poggioreale, Napoli, 2015. Qualcuno ha mai strumentalizzato le tue foto per promuovere un’idea lontana da te?

Sì, è successo molte volte. Penso a “Prigionieri” ma anche a “Encerrados”, che sono stati considerati lavori di denuncia sul sistema carcerario italiano o sudamericano. Ho sempre tentato, però, di frenare questi tentativi, perché in realtà non si tratta di un lavoro propriamente di denuncia, bensì antropologico, su quella che è la realtà umana all’interno del carcere. Poi, che molte cose non funzionino in carcere e che ci sono tante cose da cambiare è assolutamente vero, ma a me interessava l’uomo. È un lavoro estremamente antropologico. Questa foto di cui parliamo, in particolare, è stata pubblicata su Repubblica ed ha creato un po’ di problemi perché, come potrai ben immaginare, è un’intimità anche un po’ fastidiosa, profonda, tanto che a seguito della sua pubblicazione per un periodo mi hanno anche bloccato i permessi. Poi, hanno capito il significato che io volevo dare, e la situazione si è risolta.

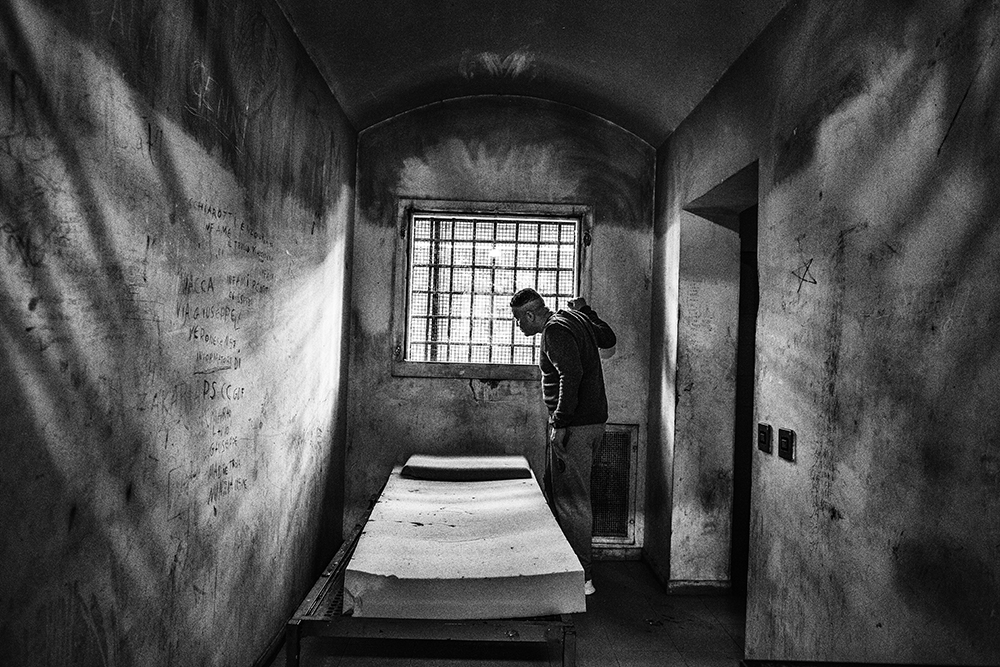

Siamo a Regina Coeli, Roma, 2016. Nonostante il fenomeno del sovraffollamento, è possibile sentirsi soli in carcere? Puoi raccontarci la storia dietro questo scatto?

La domanda ha assolutamente una doppia valenza: non si è mai soli e si sta sempre soli. Non si sta mai soli perché si è sempre a contatto con delle persone e poche volte senza, ma si è comunque sempre soli perché è un luogo in cui si vive la propria solitudine. Non si sta con le persone con cui si vorrebbe stare, ma con quelle scelte da altri, in un contesto comunque privo di affetto. Questa foto l’ho messa per ultima nel libro perché è simbolica. Raffigura un detenuto che gioca a calcio da solo. Mi sono chiesto: «Qual è lo sport più popolare al mondo e con più persone? Il calcio, con i suoi 11 contro 11, il suo pubblico». È lo sport meno solitario che esista, eppure lui stava giocando da solo. Lo sport per antonomasia che coinvolge più persone, visto in carcere è comunque capace di rappresentare la solitudine.

*ringraziamo Valerio Bispuri per la gentile concessione della pubblicazione delle fotografie presenti nell’intervista.

Commenti recenti