«I buoni sono in diritto, anzi, in dovere di correggere il Male, di rinchiuderlo, e, in casi estremi, di eliminarlo. È il bene che difendiamo e preserviamo, liberandolo dal Male». Un assunto che ha generato interrogativi nella mente di Philip Zimbardo, psicologo formatosi all’Università di Yale e celebre per un’impattante indagine svoltasi presso una nota università californiana: “l’esperimento carcerario di Stanford”. Se l’interesse iniziale dello studioso era quello di analizzare i prigionieri ed il loro adattamento al carcere, la comprensione è andata, però, ben oltre, fino alla scoperta più profonda. La natura umana non sarebbe portata, in origine, alla mostruosità: nessuno è propenso alla violenza verso corpi e anime, ma “cattivi si diventa”.

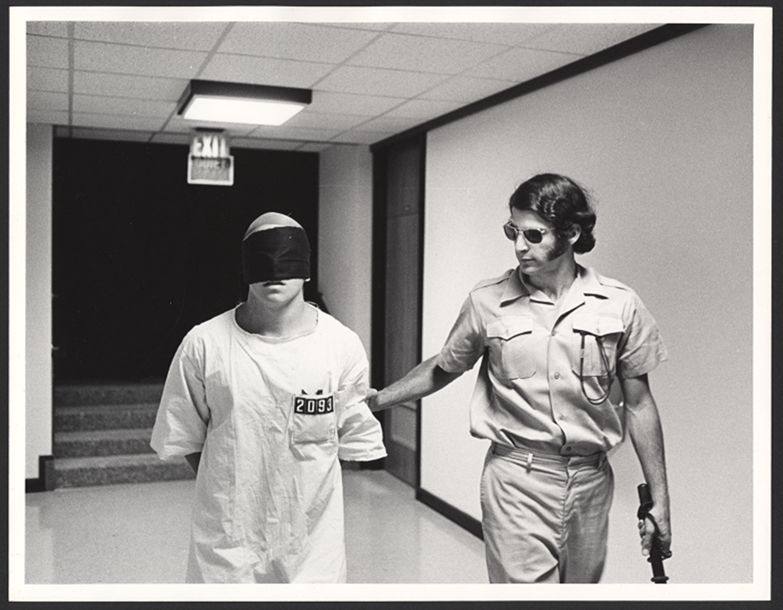

Questo il fenomeno definito come “effetto Lucifero”, termine coniato a seguito dell’esperimento per indicare il processo secondo cui l’aggressività è fortemente influenzata dal contesto in cui l’individuo si trova. Una teorizzazione rilevante nel fornire una base esplicativa dei comportamenti degradanti che possono essere osservati all’interno di istituzioni come il carcere. Ma partiamo dal primo anello della catena, dal giorno in cui tutto ebbe inizio. È il 15 agosto del 1971 e l’Università di Stanford, in California, brulica di studenti vogliosi di partecipare all’esperimento di “prigionia simulata”. Solo ventiquattro di loro, però, saranno scelti a seguito della risposta ad un annuncio apparso su un giornale locale. Il loro compenso sarà di quindici dollari al giorno per due settimane. Una specifica, ai fini metodologici, è d’obbligo: gli studenti prescelti sono tutti giovani maschi di media estrazione sociale, intelligenti, fisicamente sani e psicologicamente stabili, nessuno tra loro con trascorsi penali. Il numero pari viene diviso in eguali quantità, così da avere un gruppo formato da dodici guardie e l’altro da dodici prigionieri. Le guardie sono distribuite in tre turni da otto ore e devono fare tutto il necessario per stabilire l’ordine tra i dodici “condannati”. Il 15 agosto, una domenica, i “prigionieri” vengono arrestati nelle loro abitazioni a seguito di una realistica performance resa possibile dalla collaborazione dei poliziotti di Palo Alto. Tutta la procedura d’ingresso nel fittizio carcere è effettuata con minuzia: perquisizioni per il gruppo di detenuti, tute color kaki e manganelli per le guardie. L’esperimento ha inizio. Sorge e prende vita, ma è una vita breve: ciò che sarebbe dovuto durare più di dieci giorni viene interrotto senza lasciarne trascorrere neanche la metà. Il 20 agosto le aggressioni fisiche e psichiche sono diventate così violente da costringere Zimbardo e i suoi collaboratori ad interrompere la ricerca e liberare le anime in pena. Insieme a loro verranno liberati anche i carnefici, nessuno di questi è un mostro.

«La linea tra bene e male è del tutto permeabile»: una premessa che prescinde dalla logica binaria del comune immaginario in cui il mondo è bianco o nero, cattivo o buono. Congiunzione disgiuntiva specchio di una logica divisiva, poco incline alla veridicità e che rischia di contrapporre gli esseri umani gli uni agli altri: la categoria dei dannati da punire e dei santi punitori. Questi ultimi possono impiegare ogni mezzo per la lotta al Male? Se c’è, qual è il limite all’azione dei Buoni? Se non ci fosse, il rischio sarebbe l’indifferente assuefazione alla violenza ordinaria, una normalizzazione della tortura. Zimbardo, per un’efficace attualizzazione, ritiene sia doveroso confrontare il male sperimentale agli altri mali presenti nel mondo, per poi prendere in considerazione il motivo che spinge i soggetti all’agire violento. Una causa che, con pochi dubbi, risiede nelle forze situazionali che possono influenzare il comportamento dell’individuo. Il potere situazionale può trionfare su quello individuale e generare atteggiamenti inevitabilmente violenti a causa dello scettro di potere che viene donato ad un gruppo. O meglio, più che di “scettro” si potrebbe parlare di “manganello”. Inoltre, è bene specificare che la comprensione delle componenti situazionali di ogni comportamento singolo non vale a giustificare la persona o sollevarla da ogni responsabilità. L’azione illegale resta salda e chiaramente percepibile, ma l’esortazione spinge verso la visione di diversi approcci rispetto all’impiego dello strumento penale. In tal caso, il campo della psicologia offre un grande supporto alla revisione dei metodi punitivi tutt’oggi poco efficaci, quanto più degradanti. «Bisognerebbe adottare un approccio di salute pubblica invece di un approccio clinico standard inteso a curare mali e danni individuali, poiché non è abbastanza focalizzare l’attenzione solo su chi compie il male, ma anche sulle condizioni del sistema che supporta e mantiene l’abitudine del male». È necessario tener conto dei processi psicologici dinamici che possono indurre persone buone a fare del male, tra cui la deindividuazione, l’obbedienza all’autorità, la passività di fronte alle minacce, l’autogiustificazione, la razionalizzazione e la deumanizzazione. Secondo la teoria della deindividuazione dello studioso Gustave Le Bon, «gli individui di un gruppo coeso tendono a perdere l’identità personale, la consapevolezza, il senso di responsabilità, alimentando la comparsa di impulsi antisociali». Nel caso del sistema carcerario, tali componenti rendono del tutto prevedibile un abuso da parte delle autorità nei confronti dei soggetti in posizione sottordinata, suscettibili del processo di deumanizzazione. Un divario, quello tra detenuto e guardia, che mette in ombra il tratto più rilevante, non rappresentante separazione ma similitudine: l’umanità. Questa, purtroppo, verrà meno a seguito del gioco dei ruoli, gioco che, nel caso dell’esperimento di Zimbardo, sarà davvero un’accademica finzione, ma che nel nostro attuale sistema continua ad essere terrificante realtà. Dalla finzione dell’esperimento del ’71, lo studio dello psicologo verrà catapultato in una raccapricciante realtà non molto distante dai tempi odierni: lo scandalo della prigione di Abu Ghraib del 2003. Anno d’inizio della guerra in Iraq in cui il personale dell’Esercito degli Stati Uniti e della CIA commise una serie di violazioni dei diritti umani contro i detenuti della prigione di Abu Ghraib: torture, abusi sessuali, sodomizzazioni e stupri. «Le analogie tra gli abusi perpetrati a Abu Ghraib e gli avvenimenti dell’Esperimento carcerario di Stanford hanno conferito più validità all’esperienza, la quale a sua volta illumina le dinamiche psicologiche che hanno contribuito a produrre i raccapriccianti abusi di quel vero carcere». Ma proseguendo nella trattazione della psicologia della detenzione, possiamo aggiungere al dibattito avvenimenti non fermi a venti o cinquanta anni fa, e neanche di una geografia distante, ma vicini nella mai silente aggressività. Basta rifarsi ai dati raccolti nel 2020 dal Comitato europeo di prevenzione della tortura (Cpt) sulle condizioni detentive di alcuni istituti italiani: violenze presunte negli istituti penitenziari di Biella, Saluzzo, Milano Opera e Viterbo. Nel 2021, i fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere sono ancora freschi nelle corte memorie. In un Paese in cui i percorsi di accompagnamento al reinserimento sociale del reo e l’adozione di appropriate misure per l’aggiornamento e la sensibilizzazione del personale penitenziario sono sostituiti da ritorsione e violenza di Stato, il risultato non sorprende.

Dunque, è questa la costruzione che deve essere messa in discussione e, come avviene nella parte conclusiva dei testi dello psicologo statunitense, sarà necessario immedesimarsi, in maniera metaforica, nelle vesti del Pubblico Ministero per risalire la catena esplicativa dalla persona alla situazione, al sistema da mettere sotto accusa. Zimbardo assume tale posizione, operando nei limiti dell’apparato giudiziario, per il quale vengono processati per atti illeciti individui e non situazioni. Sarà poi il lettore, in qualità di giurato, a dover decidere se le prove suffraghino il verdetto di colpevolezza. Ma non facciamoci ingannare dal gioco dei ruoli; che sia per giudicare il sistema o per metterlo in discussione, il fatto certo non muta: oggi, come cinquant’anni fa, il sistema carcerario non funziona. Attualizzando l’esperimento e contornandolo di dati si è in grado di affermare un’insufficienza dilagante, che passa dal quasi-monopolio della pena detentiva (a scapito di misure alternative alla detenzione) alle insufficienti condizioni che non permettono di realizzare il fine rieducativo sancito all’articolo 27 della nostra Carta costituzionale. In quest’ultimo, il riferimento alle “pene” è di limpida chiarezza, eppure il sistema è cieco, anzi, ha occhi solo per la detenzione. Inoltre, a misurare l’inefficienza del sistema carcerario vi è l’alto tasso di recidiva: tra le persone che hanno scontato la pena detentiva in carcere, sette su dieci tornano a delinquere. Per completare l’esposizione, è importante evidenziare come l’esperimento carcerario di Stanford sia stato oggetto di numerose critiche concernenti, prevalentemente, errori metodologici. C’è chi ritiene che il campione utilizzato sia stato troppo piccolo ed omogeneo: tutti i partecipanti erano studenti maschi statunitensi, principalmente bianchi ed appartenenti al ceto medio. Inoltre, c’è chi sostiene che Zimbardo abbia consapevolmente modificato le variabili dell’esperimento, incentivando gli studenti nel ruolo di guardie a comportarsi in una maniera particolarmente dura. Indipendentemente da ciò, non è possibile ignorare l’impulso alla riflessione che da tale indagine deriva: una sensibilità alla comprensione dei giochi di potere che, dagli anni ’70 ad oggi, non ha mai smesso di stimolare la messa in discussione di vari sistemi, tra cui quello sanzionatorio, “carcerocentrico” perché «centrato sul carcere come mezzo di riabilitazione sociale». Questa la definizione da vocabolario che, seppur dalla nostra visione distante dal mondo di staticità e vita rinchiusa, è possibile mettere in discussione, evidenziando l’ossimoro di una gabbia che non può e non potrà mai riabilitare. Il carcere è un insufficiente mezzo di risocializzazione? Esistono delle alternative funzionanti che permettano un migliore reinserimento del reo? La risposta è chiara ed affermativa, ma non vuole essere da scusa per affievolire l’interrogarsi. «La detenzione diviene perdizione»: è ora di uscire dai ruoli (detenuto-non detenuto) e da questa finzione.

“About the Stanford Prison Experiment”, nell’archivio di Stanford: https://exhibits.stanford.edu/spe

Commenti recenti